【居久屋課程筆記】文化傳承策展:家族故事與族群節慶

我是香吟,今天把我在節目裡聊到的關於「文化傳承策展」的教學想法,用一篇文章系統整理出來,分享給在教室、在社區或在家中想帶孩子做文化探究的老師與家長。本文分成三大主軸:文化的意義與教學、家族故事如何作為一手資料、以及族群節慶與儀式的深度策展;並提供具體工具、取材來源與课堂操作建議,尤其談到在 AI 盛行的時代,如何把生成式工具當作「助攻」而非替代。

為什麼要讓孩子做「文化策展」?

我經常在課堂上發現一個現象:教材裡寫著「文化」,孩子看到這兩個字卻完全沒有感覺。有一次六年級的學生直接把「文化」圈起來,說他看不懂,看到就煩,不願意讀下去。這讓我意識到,教「文化」不能只停在抽象定義,而要把「文化」還原成生活中的智慧、習慣與規範:那些前人累積下來、長期影響我們生活的做法。

文化不是遙遠的概念,而是可以看見、可以摸到的生活智慧。當孩子能夠把觀察到的現象問出「為什麼」,開始追問變遷、感受與影響時,策展才有意義。策展不是純粹做一個漂亮展板,而是帶孩子把「資料收集─判讀─形成觀點」的流程實作出來,並能說服別人接受你的看法。

三個策展基本功:收集、判讀、形成觀點

不管你要做哪一類型的文化策展(住屋、飲食、節慶或家族史),我建議一開始教孩子三個基本功:

- 資料收集:一手與二手資料並行,來源要多元(紙本、數位典藏、口述史、田野觀察)。

- 資料判讀:學會從資料中找關鍵訊息、比較差異以及問出「為什麼會這樣」的問題。

- 形成觀點:把判讀後的資訊系統化,寫成一句清楚的主張,並用證據支持它。

這三步聽起來像探究式學習,但在社會科的課堂上,我強調的是「學科屬性」:學生多半面對的仍是二手資料,老師需要一步步引導他們把二手資料內化、比較並判斷,而不是期望小學生直接產出成熟的抽象觀點。

案例分享一:金門的生活樣貌(從戰地到飲食)

當我去金門教學、走訪時,很多人只想到「戰地文化」,但實際上街道與居民生活中還有許多族群痕跡、移工(南洋)、飲食變遷等。像我在金門吃到的牛肉料理、咸粥和蘸高粱酒,這些都是前人經驗的累積與變異。重要的是要引導孩子問:這些變遷怎麼留下來?對現代生活有何影響?孩子從「變遷—感受—影響」三個層次切入,比單純背誦什麼是「戰地文化」更能產生學習動機。

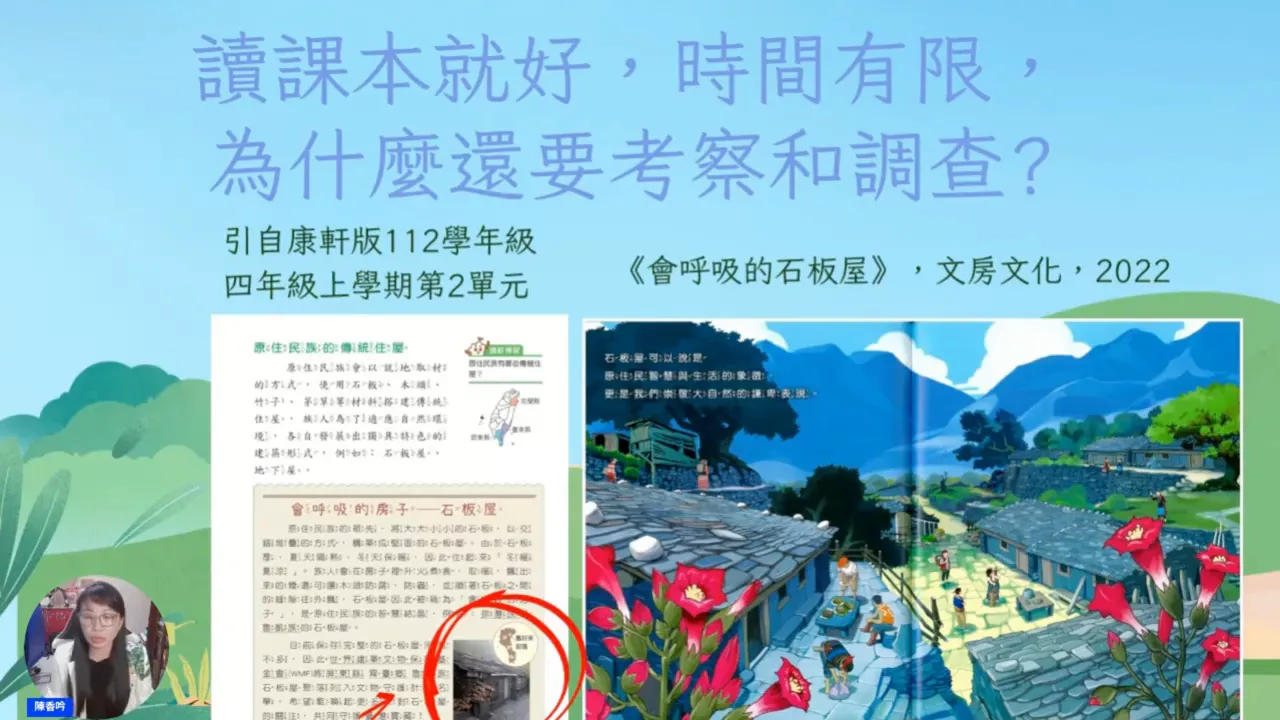

案例分享二:住屋比較帶出好奇(石板屋、石頭屋的差異)

教材常給的是線性且簡短的資訊,孩子容易讀完就「句點」。我會把教科書的實景照片與研究繪本或重製圖畫放在一起比較。例如把課本上的石板屋照片與《會呼吸的石板屋》這類重製圖做比較,問孩子:兩者有哪些不同?為什麼繪本會把某些訊息加在畫面中(地形、作物、聚落關係)?這種比較能激起好奇,進而衍生閱讀需求。

我也常會現場讓原住民族老師、族人或設計繪本的素材成為討論對象,詢問:哪些元素是我們的文化智慧?哪些是設計加入的誤植?透過對話,學生的判讀能力與批判意識會逐步建立。

利用古契約、古地圖做第一線史料判讀

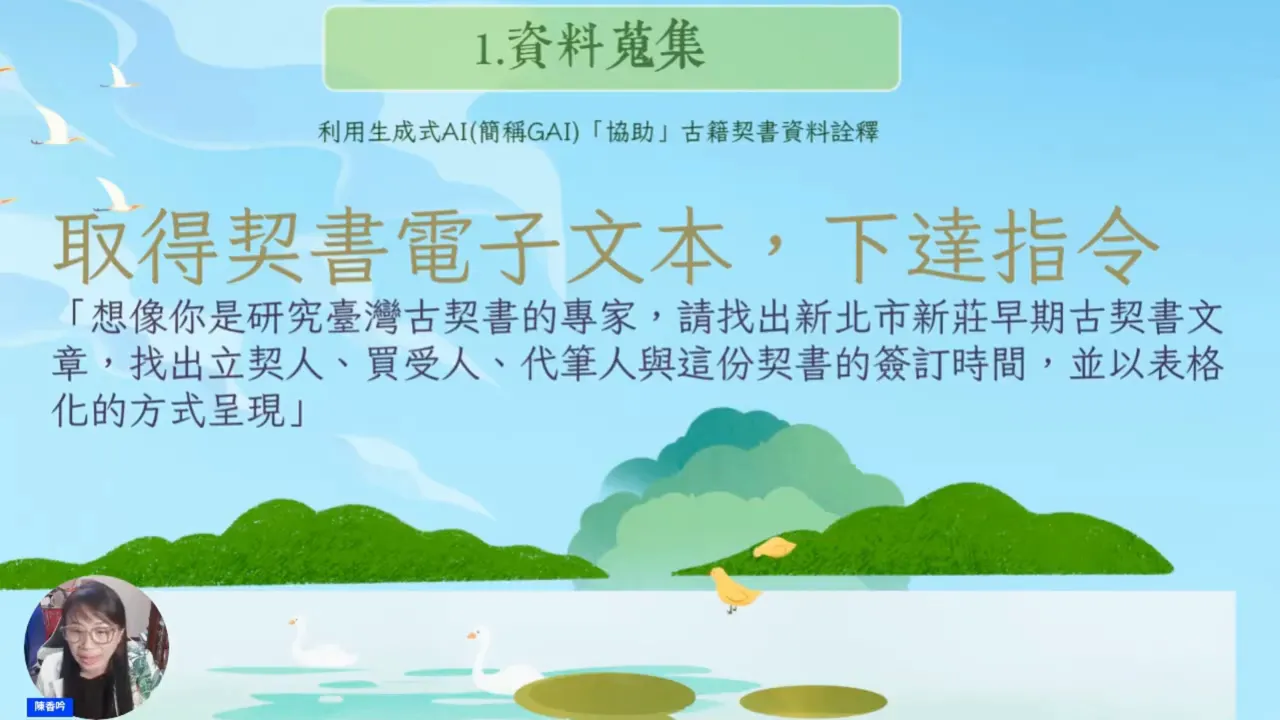

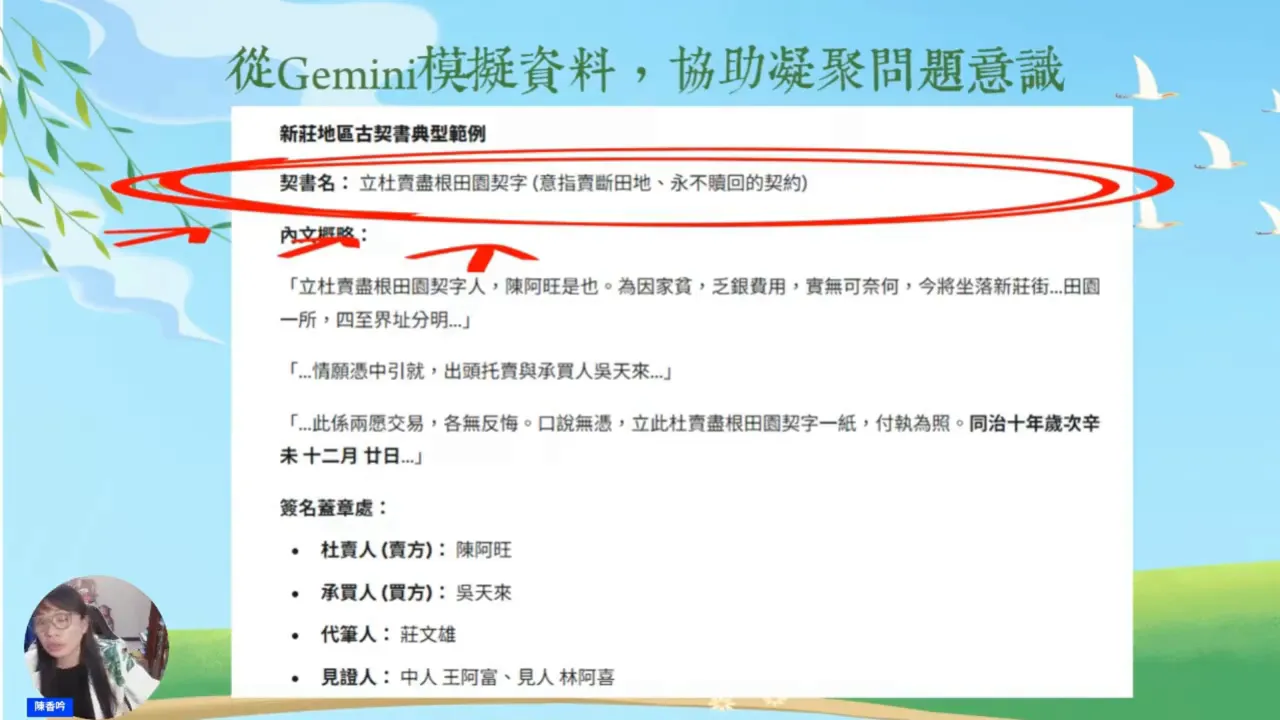

如果你想要讓學生接觸一手史料,台灣有相當多的數位典藏可以使用,例如台大歷史數位圖書館、台大數位典藏館等。古契約(股契)或逐欠、古地圖、彈芯檔案等,都是很好的素材。可是原始文書不易讀,我建議兩個做法:

- 把判讀的「步驟」先教給 AI,請 AI 做第一次簡化或摘錄(例如請 AI 挑出「利器人、買售人、代筆人、簽訂時間」等欄位)。接著由學生對照原文,做補正與討論。

- 利用語音輸入或 OCR,把手寫或影像轉成文字,再用 AI 幫忙做語意結構化,讓學生先有一個可讀版本,降低閱讀門檻。

我在課堂示範時用過不同生成式 AI(如 ChatGPT、Gemini 等)。實務上,我讓 AI 做「第一輪」、縮小方向或列出問題,並不是全盤接受它的結論。AI 的好處是能把大量原始資料轉為可讀、可表格化的資訊;但形成觀點仍必須靠孩子自己去判讀與證據支持。

工具與倫理:AI 是助攻,非替代

近年來很多 AI 工具讓資料蒐集變得容易,但我常提醒同業:AI 無罪,追逐捷徑的人類才要負責。像某些平台建議 18 歲以上使用,是因為判讀能力與資訊倫理的考量;但我認為如果能在教學中加入判讀訓練、資訊來源多元比對,就可以把 AI 當作「學伴」,讓較小的學生漸進學習使用技巧與判斷。

具體技巧包括:教授語音輸入(減少寫字負擔)、使用 OCR 將圖檔變文字、讓學生學會如何寫出「給 AI 的問題」,以及如何檢驗 AI 的回覆來源與可信度。更重要的是訓練學生「不要把 AI 的結論當作最後答案」,而是把它當成研究的起點。

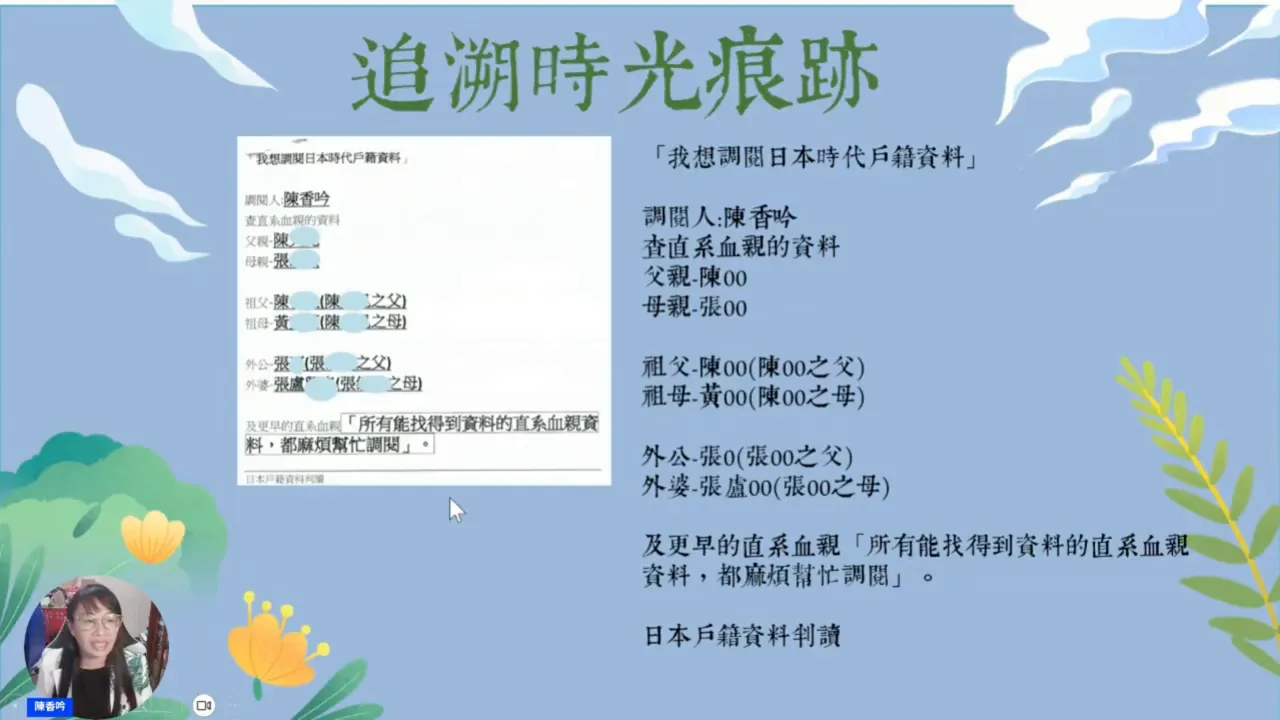

家族故事策展:從戶籍資料開始

家族故事是最能拉近孩子的探究題材之一。我經常推薦老師帶學生去調閱日治時代的戶籍資料(記事欄),在戶政事務所填表申請(調閱直系血親的日治戶籍),花費低、資訊豐富。從戶籍資料可以看見:遷徙路徑、職業分布、教育程度、命名習俗、死亡原因等細節,這些都能做為展覽的素材。

教學活動範例:

- 製作家族樹:從名字延伸到姓氏來源與變化,討論族群、移民與同化。

- 職業圖像化:把過去的職業分布做成圖表,討論社會分工與產業變遷。

- 命名與文化:分析名字如何反映時代背景(重男輕女、勞力需求等)。

族群節慶與祭儀:超越熱鬧,發掘智慧

課本常把節慶寫成表象(熱鬧、食物、表演),但真正值得教的是:每個祭儀背後想傳達的社會功能與知識。例如媽祖繞境可以從「社會凝聚、防疫或祈安」等角度討論;原住民族的祭典(如飛魚祭)可以討論與季節、資源管理、共同體規範的關係。建議老師使用學院、部落或專業期刊(如元教界)作為補充閱讀,避免讓學生只停留在非原住民視角的表面描述。

結語:讓策展回到生活,讓孩子學會說出觀點

如果孩子對「文化」沒有感覺,策展就無法起步。我的教學經驗是:把文化還原成生活智慧,給孩子能看見、能觸摸、能問的對象,讓他們從比較與差異中產生問題,進而去閱讀、蒐集證據、判讀史料,最後用自己的語言去說服他人。AI 是現代教學的強大助力,但觀點的形成仍然來自學生對資料的理解與人生經驗。

如果你打算在學校推動文化策展,從小題目開始(例如「馬街某一天的婚禮」或「家鄉古城的一道牆」),讓孩子感受到研究不是天荒夜談,而是可以回到生活、可以與人對話、也可以讓家人驕傲的實作。

謝謝你花時間讀完這篇整理。如果你想看我在節目裡的示範與更多教案範例,歡迎訂閱並追蹤我們的頻道與部落格。

🎁 喜歡我們的課程嗎?

如果你想要學習更多學科教學知識與科技應用,歡迎訂閱謙懿科技Youtube頻道,記得按讚追蹤我們的節目,一起探索教育的無限可能。

- 謙懿科技Youtube:http://www.youtube.com/@morganfang0905

- ㄚ亮笑長練功坊Blog:https://bit.ly/aliangblog

留言

張貼留言